ただの脂肪ではない!?実は厄介者の内臓脂肪

特定保健指導のプログラムを受ける中で、『なぜ腹囲を減らす必要があるの?』そう疑問に感じる方もいるかもしれません。腹囲のコントロールが必要な理由、それにはお腹の臓器の周りにつく内臓脂肪が関係しています。

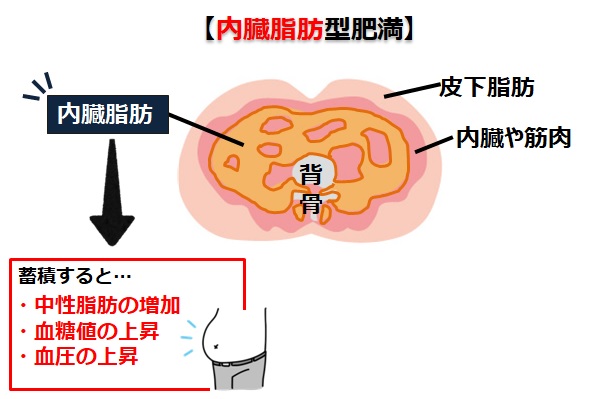

内臓脂肪が過剰にたまった状態を『内臓脂肪型肥満』といい、血液データの悪化を招いてしまうのです。そこで今回は、内臓脂肪がたまる原因と減らすポイントをご紹介します。

腹部のCT検査で内臓脂肪面積が100㎠を超える状態を、内臓脂肪型肥満という。この100㎠に相当する腹囲が『男性:85cm』『女性:90cm』以上となる。

※腹囲はウエストではなく、おへその位置で測定

内臓脂肪がたまると血液データ悪化の原因に!

体につく脂肪は大きく分けて『皮下脂肪』と『内臓脂肪』の2つに分けることができます。このうち、特に注意が必要なのは内臓脂肪の方!

内臓脂肪がたまりすぎると悪玉ホルモンの分泌が増えて、中性脂肪・血糖値・血圧の数値を上げてしまいます。これらの血液データの悪化は血管へ大きなダメージを与える心配があります。

早めに内臓脂肪の蓄積を予防・解消することができれば、将来の脳梗塞や心臓病など命に関わる血管の病気も防ぐことができますよ。

年齢とともにつきやすい

内臓脂肪は年齢とともにつきやすくなると言われ、その原因の1つに基礎代謝量の低下があります。基礎代謝量*¹は男女ともに30代以降に徐々に低下し始め、その結果食事からとった栄養をエネルギーとして消費しきれずに、内臓脂肪が蓄積しやすくなります。

また女性の場合、閉経後はホルモンバランスの関係から閉経前の約2倍の早さで内臓脂肪が蓄積するとされています。

最近では、体重は標準でも内臓脂肪が蓄積している『隠れ肥満』の人も増えてきているため、体脂肪が昔より増えている場合は注意しましょう。

*¹基礎代謝量…心臓を動かす、体温維持など生命維持のために消費されるエネルギー(何もしていなくても消費されるエネルギー)

皮下脂肪よりも減らしやすい!

内臓脂肪は皮下脂肪よりもエネルギーとして使われやすく、減らしやすいもの!以下のポイントを意識していきましょう。

①主食など糖質のとりすぎに注意する

脂肪蓄積の原因になるのは、脂質だけではありません。糖質をとり過ぎると、糖を脂肪にかえるインスリンが多く分泌されるため、糖質のとりすぎも脂肪蓄積の原因になります。

特に、外食は糖質に偏りやすいため、日頃とり過ぎていないか振り返ってみましょう。

麺類・丼もの

早食いになりやすく、単品になりやすいため、血糖値が急上昇&インスリンが多く分泌されやすいメニュー。

野菜が多くトッピングされているものを選んだり、食べる頻度を調整しましょう。

定食・ランチセット

外食は家で食べる時よりも、ごはんの量が増えやすいためご注意を!

普通盛りであっても、大盛りの量に相当する場合があるため、「事前に少な目で注文する」「おかわりは控える」といった方法がおすすめです。

※ごはんの目安量…普通盛り=150g、大盛り=200g

②運動で消費エネルギー&基礎代謝量を増やす

筋肉が増えると基礎代謝量が増えるだけでなく、糖質や脂質が消費されやすくなります。

特に、下半身には太ももやお尻などの大きな筋肉が集まっているため、ここを鍛えることでより高い運動効果が期待できますよ。

1.足は肩幅よりやや広め、つま先は外側に30度開いて立つ

2.手は腰、視線は正面、胸を張ってお腹を凹ませる

3.椅子に座るようにお尻を後ろへ引きながらゆっくり腰を落とす

4.「1」の姿勢に戻る

【ポイント】

・つま先とひざの向きを合わせる

・ひざを曲げる際、ひざがつま先よりも前に出ないようにする

・背中を丸めずにお腹に力を入れて行う

皮下脂肪に比べて減らしやすいため、早めに『食事・運動習慣』を見直していきましょう。

・著 栗原毅「眠れなくなるほど面白い 内臓脂肪の話」日本文芸社 2021年