200g取れていますか?始めよう果物習慣

「健康のために果物を食べましょう」とよく言われますよね。

実際に国内外の研究で、果物は『細胞・血管の健康維持』『認知機能の低下予防』『生活習慣病の予防』など、多くの面で私たちの健康をサポートしてくれることがわかっています。

果物を意識して食べている方も、これから取り入れていきたいという方も、今回は1日の目安量と健康効果をうまく引き出すためのポイントを見ていきましょう。

果物の1日の目安量とは?

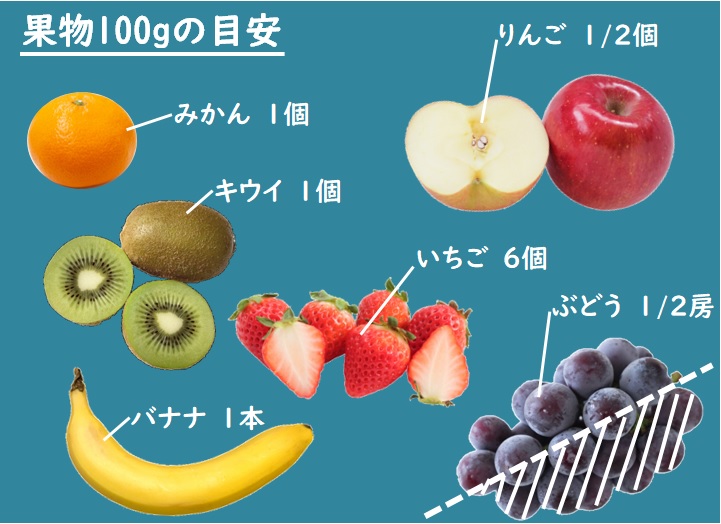

果物の1日の目安量は200g!朝食時にバナナ1本、昼食後のデザートにみかん1個など1日の中で分けてとると、無理なく200gを達成できますよ。

冷凍フルーツの活用もおすすめ

冷凍されても栄養素を大きく損なうことはないとされています。生の果物がなかなか買えない時は、コンビニやスーパーの冷凍コーナーをチェックしてみましょう。

★冷凍ブルーベリーやぶどうは皮ごと食べられ、栄養素を無駄なく取り入れることができるためおすすめ!

果物の嬉しい健康効果とは?

果物の代表的な健康効果に強力な抗酸化作用があります。体内で増えた活性酸素*¹から細胞を守ることで、若々しさを保ったり、病気の予防につながるとされています。

*¹活性酸素…体内で増えすぎると細胞を傷つける。人の体にはもともと活性酸素の働きを抑える機能があるが、年齢や生活習慣の乱れなど様々な要因でその力は弱まってしまう。

| ポリフェノール | ・抗酸化作用(細胞の老化を緩やかにする) ・動脈硬化の予防 ・摂取してから約30分で効果を発揮するが、効果は2~3時間しか持たないため、少量ずつ毎日取り入れることがおすすめ

・ほとんどの植物性食品に含まれる |

| ビタミンC | ・抗酸化作用(細胞の老化を緩やかにする) ・動脈硬化の予防 ・免疫力の維持 ・ストレスへの抵抗力を上げる ・キウイ、柑橘類、いちごに豊富に含まれる

|

| 食物繊維 | ・糖や脂質の吸収を緩やかにする ・腸内の余分なコレステロールを吸着・排出する ・食物繊維は皮に豊富に含まれるため、皮ごと食べられるものはそのまま洗って食べると摂取量アップ!

➡ブドウ、リンゴ、ブルーベリー、柑橘類の薄皮など |

| カリウム | ・体内の余分な塩分・水分を排出(高血圧予防・むくみ改善)

・カリウムは水に溶け出しやすいため、断面を水にさらし過ぎないよう注意

・バナナ、キウイに豊富に含まれる |

とり方を間違えると逆効果!果物をとる時の注意点

①食べ過ぎは禁物

果物であっても食べ過ぎは脂肪蓄積の原因になります。1日200g以内を目安に取り入れましょう。

また、夜遅い時間帯は食べた物が脂肪になりやすいため、活動量の多い朝や昼に食べることがおすすめです。

②加工食品は砂糖が加えられていないものを

ドライフルーツや果物の缶詰は、砂糖が加えられている場合があるため注意が必要!

ドライフルーツはできるだけ砂糖不使用の物を選びましょう。

③ジュースよりも“果物そのもの”がおすすめ

フルーツジュースは糖分が高く、食物繊維が取り除かれているものが多いため、高血糖の原因になることがあります。

一度に大量に飲んだり、習慣的に飲まないようにしましょう。

フルーツジュースは糖分が高く食物繊維が取り除かれている場合があるため、できるだけ果物そのものを取り入れましょう。

・厚生労働省「果物」e-ヘルスネット