知らないと危険!ペットボトル症候群とは?

暑い夏、熱中症対策として水分補給はとても大切です。あなたは普段どんな飲み物を飲んでいますか。

実は、せっかくの水分補給も飲料によっては「ペットボトル症候群」(ソフトドリンクケトーシス)を引き起こしてしまう可能性があります。

飲んでも飲んでものどが渇く、体重が急激に減る・・・などの症状は危険サイン。

「ペットボトル症候群」のチェック方法と対策を紹介します。

まずは症状をチェックしてみよう

ペットボトル症候群の初期の状態は自分では気が付きにくく、進行してしまうと脱水や高血糖状態となり、医療機関での治療が必要になります。そのため、早いうちに気付き、対処していくことが大切です。

甘い飲み物を日常的によく飲んでいる方は当てはまる症状がないかチェックしてみましょう。

| 体がだるいなどの倦怠感 イライラする のどが渇く 尿の量・回数が増える 腹痛・吐き気・嘔吐 体重が急激に減る |

重症化 すると… |

・血圧が下がる ・脈が速くなる ・意識が朦朧とする ・昏睡状態に陥る |

※当てはまる自覚症状が多いほどペットボトル症候群の可能性が上がります。

健康診断で血糖値が高くなかったとしても、上記のような症状がみられる場合は医療機関を受診されることをお勧めします。

では、ペットボトル症候群とはどのようなものでしょうか。

ペットボトル症候群について

ペットボトル症候群とは、急性の糖尿病のことで、ジュースやスポーツドリンクなど糖分が多い飲み物を大量にとることによって起きます。糖尿病と診断されていなくても突然発症するので、注意が必要です。

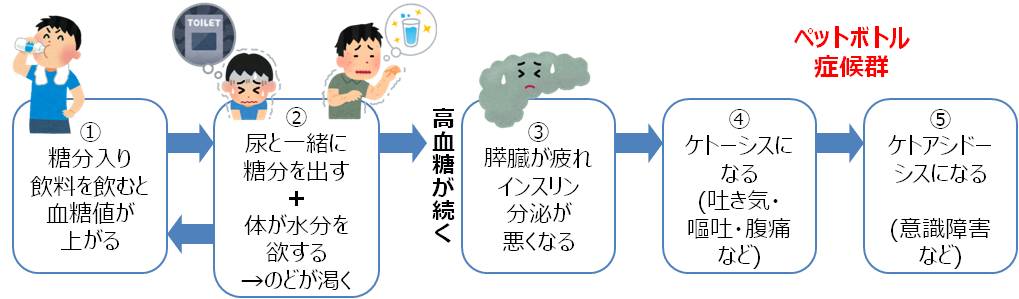

~ペットボトル症候群が起こるメカニズム~

①糖分入り飲料を飲むと血液中の糖分が増え、血糖値が上がる

②血液を薄めるために尿と一緒に糖分を出すと、体が水分を欲するので、さらにのどが渇く→①に戻る

③血糖値が高い状態が続くと、膵臓が疲れて糖分をエネルギーにかえるインスリン分泌(糖代謝)が悪くなる

④糖代謝がうまくいかない「ケトーシス」状態になると、吐き気・嘔吐・腹痛などの消化器症状が現れる

⑤さらに悪化すると「ケトアシドーシス」に進行し、昏睡などの意識障害が出てくる

では、防ぐためにどのようなことを意識したら良いでしょうか。

ペットボトル症候群を防ぐためには?

ペットボトル症候群にならないためには糖分のとり過ぎを防ぐことです。

世界保健機関(WHO)は、砂糖の摂取上限を1日に摂取するカロリーの5%未満(平均的な成人男性では約25g=ティースプーン約6杯、スティックシュガー約8本分)を推奨しています。

<男女別にみた砂糖の摂取上限量>

| 1日のカロリー | 1日のカロリーの5% | 砂糖換算量 | スティックシュガー本数 | |

| 男性 | 約2000kcal | 100kcal | 25g | 8本まで //////// |

| 女性 | 約1700kcal | 85kcal | 21g | 7本まで /////// |

※スティックシュガー1本=3g=12kcal

1日でスティックシュガー7~8本分は大丈夫とはいっても、ジュース1本で1日の摂取上限を超えてしまう可能性があります。

例えば、コーラにはスティックシュガー19本分、スポーツドリンクだと約8本分もの砂糖が含まれています。

<清涼飲料水のカロリーと含まれている砂糖の量>

| 飲料 | カロリー | 砂糖換算量 | スティックシュガー本数 |

| コーラ(500ml) | 230kcal | 58g | 19本 /////////////////// |

| スポーツドリンク(500ml) | 100kcal | 25g | 8本 //////// |

| オレンジジュース(200ml) | 90kcal | 23g | 8本 //////// |

| 加糖コーヒー(190ml) | 72kcal | 18g | 6本 ////// |

甘い飲み物はデザートやご褒美として飲むようにし、普段の水分補給は糖分が含まれていない水やお茶、無糖の炭酸水を飲むようにしましょう。

その他にもこのような方法があります。

- 紅茶、コーヒーは無糖にする

- 味付きの飲料がどうしても飲みたいときは、糖分が少ないものにして一気飲みしない

- 熱中症対策には、ミネラル入りの麦茶や経口補水液などを利用する

水分補給は水やお茶などにすることで、ペットボトル症候群を防いでいきましょう。